Conoscere le leggi fisiche che regolano la propagazione della luce e familiarizzare con gli strumenti che possono mitigare i loro effetti è fondamentale sia per capire come riprodurre il più fedelmente possibile la luce solare, sia per sfruttare al meglio qualsiasi tipo di sorgente luminosa sul set. Alla base di tutto c’è la legge dell’inverso del quadrato.

La legge dell’inverso del quadrato

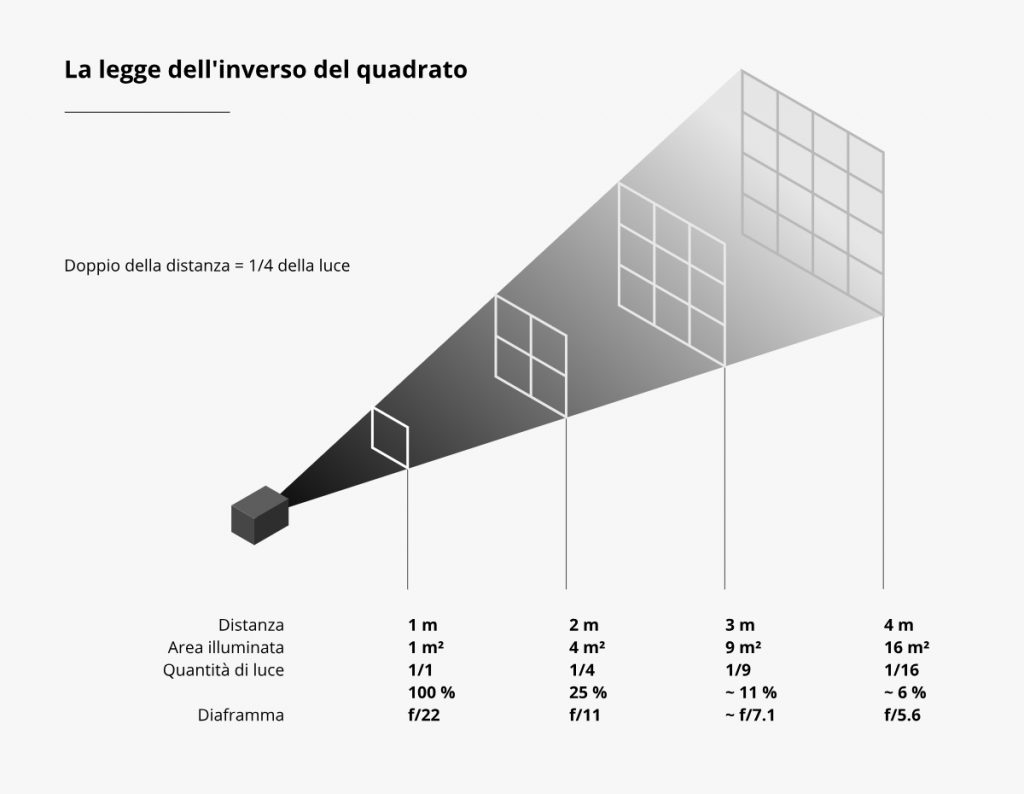

Una sorgente luminosa puntiforme emette un fascio di luce che decade secondo la legge dell’inverso del quadrato, ossia:

Intensità della luce = 1 / Distanza2

Ciò significa che raddoppiando la distanza tra la fonte luminosa e il soggetto, il soggetto riceve una luce quattro volte meno intensa (22 = 4, da cui 1/4) e che triplicando la distanza tra fonte luminosa e soggetto, il soggetto riceve una luce nove volte meno intensa (32 = 9, da cui 1/9) e così via.

Questo accade perché un raggio di luce diventa tanto più ampio quanto più si allontana dalla sua fonte. Giunto a 2 metri dalla propria sorgente, un fascio luminoso copre un’aria 4 volte superiore a quella che copriva a 1 metro e di conseguenza produce 1/4 della luminosità che sviluppava a quella distanza.

La legge dell’inverso del quadrato si applica alla lettera soltanto a sorgenti puntiformi che emettono luce in modo isotropo, cioè in tutte le direzioni, senza incontrare alcun tipo di ostacolo. Al di fuori di un laboratorio è altamente improbabile che una sorgente luminosa rispetti queste condizioni, ma la legge descrive il comportamento di qualsiasi proiettore privo di lenti di collimazione con un’approssimazione adeguata alle comuni esigenze di un set cinematografico.

Sulla base di questi calcoli risulta chiaro che più la sorgente luminosa è lontana dal soggetto, più il soggetto è libero di muoversi senza che l’intensità della luce che lo raggiunge aumenti o decresca in maniera percepibile.

Allo stesso modo è evidente che gli effetti della legge dell’inverso del quadrato diventano tanto meno rilevanti quanto più una sorgente luminosa si avvicina al comportamento di un emettitore di fasci di luce paralleli anziché divergenti, perché un fascio di luce che non si espande nell’allontanarsi dalla propria sorgente, salvo incontrare assorbimenti o riflessioni, mantiene inalterata la propria intensità.

Ridurre gli effetti della legge dell’inverso del quadrato

Provenendo da una distanza enorme, i raggi solari sono pressoché paralleli quando raggiungono la terra e di conseguenza, che ci si trovi in cima a una montagna o ai suoi piedi, l’intensità della luce che ci raggiunge è praticamente identica. Questo anche perché spostarsi di qualche chilometro rispetto ai 150 milioni di chilometri che ci separano dal nostro astro primario fa poca differenza.

Sotto la luce diretta del sole, sempre a causa della quasi parallelità dei fasci luminosi che ci raggiungono, la nostra ombra mantiene la propria forma e la propria dimensione a prescindere da quanto possiamo avvicinarci o allontanarci dalla superficie sulla quale la stiamo proiettando.

Per ottenere effetti simili con le luci artificiali, si possono posizionare gli emettitori il più lontano possibile dal soggetto o utilizzare degli accessori ottici progettati per collimare l’emissione luminosa riducendone la divergenza.

La Dedo Weigert Film, casa madre dei famosi Dedolight, proprio a questo scopo produce per i propri proiettori i Parallel Beam Attachments, degli aggiuntivi ottici in grado di focheggiare l’emissione luminosa per renderla quanto più possibile composta da fasci di luce paralleli.

La Dedo Weigert Film realizza anche un illuminatore a proiezione asimmetrica in grado di proiettare un fascio di luce che si intensifica verso la parte bassa della propria proiezione. Questo tipo di proiettore è stato pensato in particolare per i musei, per produrre un livello di esposizione omogeneo sui quadri, che abitualmente sono illuminati dall’alto e da molto vicino.

Seppure in minima parte anche le lenti pianoconvesse e di Fresnel, così come i modificatori a griglia, riescono a mitigare gli effetti della legge dell’inverso del quadrato perché, per quanto in misura limitata, tendono a parallelizzare l’emissione luminosa.

Un’altra eccezione alla legge dell’inverso del quadrato si può riscontrare quando si utilizzano superfici illuminanti molto ampie. Se un soggetto di dimensioni relativamente contenute si trova molto vicino a una vasta sorgente di luce, solo una piccola parte di essa riesce efficacemente a illuminarlo. Quando il soggetto si allontana, una maggiore superficie illuminante viene sfruttata e ciò compensa, almeno in parte, la riduzione dell’intensità luminosa dovuta all’aumento della distanza tra soggetto e sorgente di luce. Se la vasta sorgente di luce viene dotata di un modificatore a griglia, il decadimento luminoso risulta ancora più lento non solo per il maggiore parallelismo dell’emissione luminosa ma anche per la riduzione della superficie illuminante attiva quando il soggetto si trova vicino alla sorgente di luce. Tanto più le celle della griglia sono profonde, tanto più il decadimento luminoso risulta graduale. Per approfondire: Le griglie a nido d’ape per softbox

Purtroppo è fisicamente impossibile ottenere un fascio di luce perfettamente collimato perché ogni tipo di onda è soggetta al fenomeno della diffrazione. Anche un raggio laser è un fascio di luce divergente. Tuttavia esistono ancora altri strumenti, oltre a quelli già citati, per mitigare gli effetti della legge dell’inverso del quadrato:

Gli scrim parziali e gli scrim graduati

Gli scrim, anche chiamati filtri in rete, sono dei cerchi di maglia metallica utilizzati per ridurre l’emissione luminosa dei proiettori. Sono reperibili in vari diametri per essere montati su diversi tipi di illuminatori e vengono prodotti in intensità da 1/2, 1 e 2 Stop.

Gli scrim parziali sono solo parzialmente occupati dalla maglia metallica, lasciano che parte della luce emessa dal proiettore li attraversi liberamente. Lo scopo di questi accessori è trasformare un normale illuminatore in un proiettore asimmetrico. Gli scrim parziali più diffusi sono gli half scrim, che dedicano alla maglia la metà della propria superficie utile.

Gli scrim graduati sono degli scrim parziali che contengono in successione due o tre strisce di maglie di diversa densità, così da fornire un differente livello di oscuramento a diverse porzioni del fascio luminoso.

Tutti i tipi di scrim parziali possono essere utilizzati per equilibrare l’esposizione tra i soggetti più vicini alla sorgente di luce e quelli più lontani, ma anche semplicemente per mascherare il decadimento del fascio luminoso proiettato da un illuminatore puntiforme.

La trama degli scrim può risultare visibile sul soggetto illuminato se questo è particolarmente vicino alla sorgente luminosa. Va poi considerato che l’impiego di uno scrim limita l’aerazione all’interno del proiettore e di conseguenza riduce la longevità della lampadina utilizzata.

Gli scrim sono reperibili anche sotto forma di bandiere, sempre nelle gradazioni da 1/2, 1 e 2 Stop.

I filtri ND graduati

Solo la Dedo Weigert Film ne produce di utilizzabili sugli illuminatori anziché sugli obiettivi. Rispetto agli scrim offrono una transizione molto più morbida tra la parte in cui la luce viene fatta passare e quella in cui viene filtrata, favorendo così la naturalezza dei risultati. Inoltre, essendo delle lenti e non delle maglie metalliche, i filtri ND non rischiano di proiettare ombre sul soggetto. Ovviamente, mentre uno scrim è un accessorio economico, un filtro ND graduato può costare anche più di un obiettivo autofocus.

I riflettori parallelizzanti

Sono riflettori specificatamente disegnati per determinati illuminatori, svolgono la funzione di concentrare e parallelizzare l’emissione luminosa. Vengono connessi all’attacco frontale degli illuminatori esattamente come i riflettori bowens a corredo di qualsiasi proiettore LED COB, ma hanno dimensioni, peso e costo decisamente superiori, il loro prezzo può di gran lunga superare quello di un proiettore LED professionale ad alto wattaggio.

Un modificatore di questo tipo è il Godox BeamLight Max90.

Gli specchi

Quando uno specchio riflette una sorgente luminosa produce effetti molto diversi rispetto a una superficie bianca. Alcune differenze sono facilmente prevedibili e subito evidenti durante l’uso, ma c’è una caratteristica dei riflettenti a specchio che spesso passa inosservata, sebbene in certi casi permetta di superare uno dei principali ostacoli nella simulazione della luce solare: la necessità di ridurre gli effetti della legge dell’inverso del quadrato, la legge fisica che come abbiamo visto regola il rapporto tra distanza percorsa e riduzione d’intensità dei fasci luminosi divergenti.

Uno specchio mantiene direzionalità e angolarità dei fasci luminosi che lo colpiscono, devia i fasci luminosi conservandone le caratteristiche originali, tra le quali circa il 90-95% dell’intensità. Per questo motivo la legge dell’inverso del quadrato, quando si utilizza uno specchio, non si applica alla distanza specchio-soggetto ma a quella sorgente luminosa-specchio-soggetto.

Un pannello bianco non riflette la luce in maniera speculare ma la diffonde, diventando all’atto pratico una nuova sorgente luminosa. La luce riflessa da un pannello bianco non conserva le caratteristiche del punto di emissione originale, viene completamente dispersa, rimescolata e riemessa dal supporto. Per questo motivo quando si usa un riflettente del genere (White Bounce, Ultra Bouce, Matte Bounce, Grey Bounce, Clay Bouce, Bleached muslin, Unbleached muslin…) la legge dell’inverso del quadrato si applica alla distanza riflettente-soggetto, ignorando la posizione dell’emettitore primario.

Vediamo un esempio pratico: se illuminiamo uno specchio da 5 metri di distanza e posizioniamo un soggetto a 5 metri dallo specchio, la caduta della luce si calcola sull’intero percorso, ovvero 10 metri. Ciò significa, in base alla legge dell’inverso del quadrato, che affinché l’esposizione sul soggetto si riduca a 1/4, il soggetto deve allontanarsi dallo specchio di 10 metri.

Se sostituiamo lo specchio con un pannello bianco, la caduta della luce si calcola sulla sola distanza riflettente-soggetto, ovvero 5 metri. Di conseguenza, affinché l’esposizione si riduca a 1/4, è sufficiente che il soggetto si allontani dal riflettente di 5 metri, la metà di quanto necessario nel caso dello specchio.

Quindi, affinché la caduta di luce sia percepibile, nel primo caso è necessario che il soggetto si allontani dal riflettente di almeno un metro, mentre nel secondo caso è sufficiente circa mezzo metro; una distanza talmente ridotta da costringerlo quasi all’immobilità, se non si vuole denunciare la presenza di una sorgente di luce vicina a lui.

In sintesi gli specchi offrono un’efficienza e una precisione di puntamento decisamente superiori rispetto ai comuni supporti di riflessione, nonché la possibilità di ridurre sensibilmente la caduta di luce.

D’altro canto un pannello riflettente collassabile di 1m x 1m è leggerissimo ed economico, può essere ripiegato fino a occupare neanche la metà della propria superficie e può essere trasportato senza particolari accorgimenti. Uno specchio delle stesse dimensioni può pesare fino a 15 Kg, è decisamente più fragile, più costoso e non può essere piegato. Per questo motivo, nonostante i loro pregi, gli specchi sono i supporti di riflessione meno comuni sui set.

Un compromesso tra i classici riflettenti e uno specchio è rappresentato dai Silver Bounce, che producono un riflesso solo parzialmente speculare e raramente riescono a mantenere oltre l’80% dell’intensità luminosa che li colpisce, ma possono offrire tutte le comodità di un collassabile bianco.

In alternativa si può ricorrere a superfici metalliche come l’alluminio lucido, che non può essere ripiegato ma genera riflessi quasi speculari ed è molto più leggero e resistente di uno specchio.

Precedente

Contrast ratio